前の10件 | -

春の訪れ [日記]

八ヶ岳山麓にもようやく春が訪れてきました。

真っ白けだった八ヶ岳も、雪化粧を落として春の装いです。

私の自宅の庭の水仙も花を咲かせました。

梅の花も盛りです。

そうこうするうちに、桜の花が咲き始めました。

こぶしの花も咲いています。

今年は例年になく雪が多く、道路などの雪かきの出払いが何度もありました。

6時くらいの早朝の、まだ暗いうちからの雪かきは結構大変で、それでも地区の人たちは文句ひとつこぼさずに出払いの指定時間よりも早くから作業を進めていました。

昨年の11月に帰ってきたばかりの私としては、そうした地区の人たちの姿勢があまりにまぶしくて、心の底から感動した次第です。

私の郷里(今では現住所ですが)は、標高が高い(1000m)せいもあって、冬の訪れは早く春の声を聴けるのはかなり遅い。

従って春の花たちは、大抵の場合、気温の上昇に応じて一斉に花を咲かせます。

まだ、梅の花の香りが漂う中で桜の花が咲いていたりする。

ついこの間、福寿草の花が咲いたな、と思ったら、日を措かずして水仙が花を咲かせるのでした。

これからは遅れてきた花の季節、そして新緑の季節を迎えます。

昨年の11月にこちらに転居し、こちらでの生活も早いものでそろそろ半年になろうとしております。

ある程度予想もし覚悟もしていたのですが、介護というものは実際に体験してみないと本当のところはわからないのだなということを改めて痛感しています。

母や今年92歳となりますが、幸いなことに認知症の傾向はなく内臓系統にも問題はないので、恐らく介護の手間ということから考えれば軽い部類なのではないかと思います。

それでも、歩行は困難でいったん座ったりすると立ち上がるのにも介助が必要であり、手もなかなかうまくは使えません。

従って、トイレや着替え寝起きの時などは介助が必要ですし、もちろん、三度の食事をはじめ飲食関係も私が対応しております。

週に三回デイサービスを受けておりますので、その間は解放されるわけですが、洗濯・掃除・布団干しをはじめ食品などの買い出しをしなければならず、結構忙しい。

ただ、そうはいっても一人で気軽に行動できますから、それはそれなりに息抜きとなっています。

そう、実際の介護もさることながら、母が在宅の折にはずっと一緒にいて、ある意味その一挙手一投足に目を配り、かつ様々な繰り言めいた母の話につきあうことが、私にとっては一番のストレスなのです。

なんでも率先して行動し、むしろ周囲を引っ張っていくことの多かった母なので、恐らく現状の有様を最も辛く悲しい想いで受け止めているのは母自身であることは間違いありません。

私に、食事や洗濯はもちろん下の世話までさせることは、母にとって名状しがたい痛恨事でありましょう。

それがわかるだけに、なるべく母を刺激したくない、というのが私の本音でもあります。

ただ、その中でも、何とか自分でできることはやっていきたいと頑張っている姿には心を打たれます。

先日も、大を失敗してしまいましたが、何とかできるところは自分で後始末をしようと、床に広がった排泄物を新聞紙などで集めて片付けようとしておりました。

もちろん、汚れた下着など洗うことは無理ですからはそこは私がせざるを得ませんが、床を拭くなどといったことは母自身が自分でしようとしていて、そうした姿勢が強まってきていることはうれしい限りではあります。

さて、変な言い方ですが、このような未来の姿が待っていようとは、私自身思ってもいなかったことで、折に触れてやはりため息をついてしまいます。

この後どのような生活が待っているのか、あまり深く考えたくはないのですが、やはりついつい考え込み、なんとなく鬱っぽくなりますね。

ただ、近所に住んでいる妹や姪たちのサポートには本当に助かっています。

これがなければ、恐らく早晩破綻していたことだろうと、この点については感謝の言葉もないところです。

春を迎え、それでも少し気持ちを前向きにして、これからの生活を受け入れていこうと思う昨今ではありました。

なんだか泣き言ばかりになりましたが、とりあえずの近況の書き込みです。

乱文妄言多謝。

真っ白けだった八ヶ岳も、雪化粧を落として春の装いです。

私の自宅の庭の水仙も花を咲かせました。

梅の花も盛りです。

そうこうするうちに、桜の花が咲き始めました。

こぶしの花も咲いています。

今年は例年になく雪が多く、道路などの雪かきの出払いが何度もありました。

6時くらいの早朝の、まだ暗いうちからの雪かきは結構大変で、それでも地区の人たちは文句ひとつこぼさずに出払いの指定時間よりも早くから作業を進めていました。

昨年の11月に帰ってきたばかりの私としては、そうした地区の人たちの姿勢があまりにまぶしくて、心の底から感動した次第です。

私の郷里(今では現住所ですが)は、標高が高い(1000m)せいもあって、冬の訪れは早く春の声を聴けるのはかなり遅い。

従って春の花たちは、大抵の場合、気温の上昇に応じて一斉に花を咲かせます。

まだ、梅の花の香りが漂う中で桜の花が咲いていたりする。

ついこの間、福寿草の花が咲いたな、と思ったら、日を措かずして水仙が花を咲かせるのでした。

これからは遅れてきた花の季節、そして新緑の季節を迎えます。

昨年の11月にこちらに転居し、こちらでの生活も早いものでそろそろ半年になろうとしております。

ある程度予想もし覚悟もしていたのですが、介護というものは実際に体験してみないと本当のところはわからないのだなということを改めて痛感しています。

母や今年92歳となりますが、幸いなことに認知症の傾向はなく内臓系統にも問題はないので、恐らく介護の手間ということから考えれば軽い部類なのではないかと思います。

それでも、歩行は困難でいったん座ったりすると立ち上がるのにも介助が必要であり、手もなかなかうまくは使えません。

従って、トイレや着替え寝起きの時などは介助が必要ですし、もちろん、三度の食事をはじめ飲食関係も私が対応しております。

週に三回デイサービスを受けておりますので、その間は解放されるわけですが、洗濯・掃除・布団干しをはじめ食品などの買い出しをしなければならず、結構忙しい。

ただ、そうはいっても一人で気軽に行動できますから、それはそれなりに息抜きとなっています。

そう、実際の介護もさることながら、母が在宅の折にはずっと一緒にいて、ある意味その一挙手一投足に目を配り、かつ様々な繰り言めいた母の話につきあうことが、私にとっては一番のストレスなのです。

なんでも率先して行動し、むしろ周囲を引っ張っていくことの多かった母なので、恐らく現状の有様を最も辛く悲しい想いで受け止めているのは母自身であることは間違いありません。

私に、食事や洗濯はもちろん下の世話までさせることは、母にとって名状しがたい痛恨事でありましょう。

それがわかるだけに、なるべく母を刺激したくない、というのが私の本音でもあります。

ただ、その中でも、何とか自分でできることはやっていきたいと頑張っている姿には心を打たれます。

先日も、大を失敗してしまいましたが、何とかできるところは自分で後始末をしようと、床に広がった排泄物を新聞紙などで集めて片付けようとしておりました。

もちろん、汚れた下着など洗うことは無理ですからはそこは私がせざるを得ませんが、床を拭くなどといったことは母自身が自分でしようとしていて、そうした姿勢が強まってきていることはうれしい限りではあります。

さて、変な言い方ですが、このような未来の姿が待っていようとは、私自身思ってもいなかったことで、折に触れてやはりため息をついてしまいます。

この後どのような生活が待っているのか、あまり深く考えたくはないのですが、やはりついつい考え込み、なんとなく鬱っぽくなりますね。

ただ、近所に住んでいる妹や姪たちのサポートには本当に助かっています。

これがなければ、恐らく早晩破綻していたことだろうと、この点については感謝の言葉もないところです。

春を迎え、それでも少し気持ちを前向きにして、これからの生活を受け入れていこうと思う昨今ではありました。

なんだか泣き言ばかりになりましたが、とりあえずの近況の書き込みです。

乱文妄言多謝。

新年あけましておめでとうございます。 [日記]

2024年、新年あけましておめでとうございます。

八ヶ岳山麓はこのところ暖かな日が多く、昨日の大みそかは時ならぬ雨となりました。

それでもさすがに八ヶ岳は雪化粧となっております。

このブログへのアップも大変滞ってしまいました。

昨年の11月下旬、二度目の引越しを完了し、八ヶ岳山麓の生家に転居いたしました。

引越しをめぐる後片付けそのほかの雑事に追われ、かつ、母の介護という予想以上の労働に時間を取られてしまい、とても記事を書く余裕もなく、それどころか皆様のブログを拝読しコメントを書くことすらもできない状況が続いております。

その中で、12月中旬に母と私が二人して新型コロナウィルス感染症に罹患してしまいました。

そんなこともあり、年末年始の行事(年賀状書きやおせち料理、大掃除など)も、息絶え絶えに何とかこなし、ようやく新年を迎えた次第です。

しばらくは同じような状況が続き、皆様のブログへの訪問もできないものと思います。

そのような状況ではありますが、どうぞ今年もよろしくお願い申し上げます。

言葉の好みなど [日記]

連日酷暑が続きます。

さすがに体力的に厳しさを感じておりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

退職し時間ができたこともあって、今、源氏物語を再読しております。

源氏物語を初めてまともに読もうと思ったのは大学の教養課程で国文学を選択したことによります。

もちろん「いづれの御時(おほむとき)にか女御更衣あまた侍ひ給ひける中にいとやむごとなき際にはあらぬがすぐれて時めき給ふありけり」などは高校生のころから知っており、その流麗な表現にはため息をつく想いでしたが、せっかくなのできちんと読んでみようと思ってのことでした。

しかしこれはやはりかなりの難物で、古語辞典と首っ引きで頑張ったのですが、ついに最後まで読み切ることはできなかった。

もともと二部でしたし、専攻は法学でしたので、そこで挫折し、ま、しかたがないかな、などといい加減なところであきらめたわけです。

66歳を超え、仕事を辞めたことによって、挫折してしまった源氏物語に再度チャレンジ、といったところでしょうか。

何とも恥ずかしい話ではありますが。

改めて読み返してみると、源氏物語が日本の文学史上に燦然と輝く大名作であり、とてつもない深みと世界観を有した大河小説であることを再認識しました。

源氏物語の成立は平安時代中期とされていますが、当時、いわゆる「女流作家」で、これほどの規模の物語を書いたのは世界広しといえども紫式部のほかには存在しなかったものと思われます。

源氏物語の内容そのものについての感想や考察などにつきましては、また機会を改めて申し述べたいと思います。何しろ読み進むほどに様々な想いと感動が沸き起こり、容易にまとめることが今現在ではできませんので。

そんな中、読み進むうちに感じたことがいくつかありましたがので、先行的に少し触れたいと存じます。

源氏物語はいうまでもなく大和言葉=かな文字でかかれております。

今の私たちが読んでいるものは後世の人々が手を入れて漢字を補ったり句読点を入れたり改行したりしてくれたもので、はるかに読みやすくなっておりますが、本来はほぼひらがなの文章がだらだらと際限なく続いていたことでしょう。

また、藤原定家がきちんとした巻物にまとめ上げたことも、私などの無教養人にとってはありがたい限りでした。

紫式部は幼少の頃より漢学にも親しみ、長ずるに及んで一条帝の后(顕子)の家庭教師役を務める女官となったほどに、相当に聡明で詩情豊かな文化人・教養人であったことがうかがわれます。

源氏物語の中でも、自身の作と思しき短歌は言うに及ばず、古今の名歌を適時適切に引用し、物語を膨らませていました。

とりわけ漢詩からの引用は白眉で、中でも「須磨」における白居易の七言律詩の用い方には筆舌に尽くしがたいものがあります。

配所である須磨に流された源氏(尤もこれは自らが選んだものでしたが)が、8月15日の望月を眺めながら「二千里外故人心」という白居易の詩(江陵に流された親友元稹を思って8月15日の月を眺めながら白が詠んだもの)を口ずさむのですが、いうまでもなくこれは元稹を自らにだぶらせ、中間に白居易を置くことによってそのふくらみをさらに増していることがわかります。

つまり源氏は白と元の双方の役割を演じている。

この巻では、そのあとに「恩賜御衣今在此」という菅原道真の七言絶句を引き、正に今の源氏が帝から恩賜の御衣を戴いていることとの関連を描いています(いうまでもなく菅原道真も大宰府に流されたのだから)。

このような絶妙極まりない引用が物語の随所にちりばめられ、また、その効果を際立たせるためなのでしょうか、作者が大和言葉と漢文とのそれぞれの用い方を厳格に分けていたこともうかがえます。

つまり、大和言葉による地の文章には漢文臭の強い用語を使わなかった。例えば「ひそかに」などという表現は使わず「しのびやかに」とした。

この鋭い感覚は誠に瞠目すべきものがあると思います。

そうしたことを感じながら読み進めることは、多少の時間は要しますが、非常に興味深くまた深い感動も得られましょう。私はまさに今、そうした楽しみの中で読み進めているのです。

現在「総角(あげまき)」を読んでいる最中で、残すところあとわずか。

ここまでくると、一気に読んでしまうのがなんだか惜しいような気持になってきますね。

さて、文章を綴るという行為は、それを他者に読んでもらうということを前提とした場合、自ずから様々な制約を受けることとならざるを得ません。

自分が示そうとする想いや感情の機微などをある程度理解してもらうためには、それを文章に引き写す場合、まず論理的であることが求められ、かつ、極力誤解を生じさせないような表現を用いる必要があるからです。

この場合、自分の思想などに共感してもらうところまで求めてはならない(共感してもらえればそれに越したことはもちろんありませんが)。

「これを書いている人間はまともな奴だ」「論理は破綻していない」「言っている意味は分かる」、ただし「この考えには賛成できないけれども」くらいのところまで行くことができれば最高なのだと思っています。いや、このレベルの文章を書くこと自体かなり難易度は高く、私は残念ながらとてもここまでには至っておりません。

私には、その時々の状況に応じて臨機応変に用語を使い分ける力などはとても持ち合わせておりませんが、それでもやはり言葉の好みなどはあります。

また、このブログの記事のように「です」「ます」調で書いている場合とメインサイトの記事とでは、表現ぶりを意識的に変えていますので、当然用いる言葉も異なってきます。

そんな中でも、使いたくない言葉、はっきりいれば嫌いな表現というものは共通してあります。

たとえば、「とんでもありません」「とんでもございません」などというもの。

これは、「とんでもな・い」という形容詞の用法を無視して無理やり敬語っぽくしてもので、「もったいない」とか「やるせない」と同じ性質のものです。

敬語表現で使いたいのであれば、「とんでもないことです」とすればいいだけの話です。

おなじようなものに、「みっともよくない」というようなものもあったりします。

これもいうまでもなく「みっともな・い」が形容詞である以上、誠にすわりの悪い表現ではないかと感じます。

それから「お気をつけて」。

「気を付ける」というのは動詞ですので、活用形につく助詞である「て」を連用形である「気を付け」につけて「気を付けて」となる用法にはもちろん問題はありません。

しかし、動詞の連用形に「お」という接頭語をつけると、その言葉は名詞扱いとなります。

「たずね」→「おたずね」、「はいり」→「おはいり」、「求め」→「お求め」というような感じでしょうか。

こうしてできた名詞に、活用形につく助詞である「て」をつけるのは、やはり不自然極まりないと思います。

敬語的に使いたいのであれば、「お気を付けになって」とか「お気を付けください」とすればいいだけの話です。

などとこの調子で書いていくと際限がなくなりますので、ここでいったん止めますが、駄文といえども自分で文章を綴る折には、やはり書いていて不自然を感じない書き方をしていきたいなと、源氏物語にかこつけて改めて感じ入っているこの頃ではあります。

さすがに体力的に厳しさを感じておりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

退職し時間ができたこともあって、今、源氏物語を再読しております。

源氏物語を初めてまともに読もうと思ったのは大学の教養課程で国文学を選択したことによります。

もちろん「いづれの御時(おほむとき)にか女御更衣あまた侍ひ給ひける中にいとやむごとなき際にはあらぬがすぐれて時めき給ふありけり」などは高校生のころから知っており、その流麗な表現にはため息をつく想いでしたが、せっかくなのできちんと読んでみようと思ってのことでした。

しかしこれはやはりかなりの難物で、古語辞典と首っ引きで頑張ったのですが、ついに最後まで読み切ることはできなかった。

もともと二部でしたし、専攻は法学でしたので、そこで挫折し、ま、しかたがないかな、などといい加減なところであきらめたわけです。

66歳を超え、仕事を辞めたことによって、挫折してしまった源氏物語に再度チャレンジ、といったところでしょうか。

何とも恥ずかしい話ではありますが。

改めて読み返してみると、源氏物語が日本の文学史上に燦然と輝く大名作であり、とてつもない深みと世界観を有した大河小説であることを再認識しました。

源氏物語の成立は平安時代中期とされていますが、当時、いわゆる「女流作家」で、これほどの規模の物語を書いたのは世界広しといえども紫式部のほかには存在しなかったものと思われます。

源氏物語の内容そのものについての感想や考察などにつきましては、また機会を改めて申し述べたいと思います。何しろ読み進むほどに様々な想いと感動が沸き起こり、容易にまとめることが今現在ではできませんので。

そんな中、読み進むうちに感じたことがいくつかありましたがので、先行的に少し触れたいと存じます。

源氏物語はいうまでもなく大和言葉=かな文字でかかれております。

今の私たちが読んでいるものは後世の人々が手を入れて漢字を補ったり句読点を入れたり改行したりしてくれたもので、はるかに読みやすくなっておりますが、本来はほぼひらがなの文章がだらだらと際限なく続いていたことでしょう。

また、藤原定家がきちんとした巻物にまとめ上げたことも、私などの無教養人にとってはありがたい限りでした。

紫式部は幼少の頃より漢学にも親しみ、長ずるに及んで一条帝の后(顕子)の家庭教師役を務める女官となったほどに、相当に聡明で詩情豊かな文化人・教養人であったことがうかがわれます。

源氏物語の中でも、自身の作と思しき短歌は言うに及ばず、古今の名歌を適時適切に引用し、物語を膨らませていました。

とりわけ漢詩からの引用は白眉で、中でも「須磨」における白居易の七言律詩の用い方には筆舌に尽くしがたいものがあります。

配所である須磨に流された源氏(尤もこれは自らが選んだものでしたが)が、8月15日の望月を眺めながら「二千里外故人心」という白居易の詩(江陵に流された親友元稹を思って8月15日の月を眺めながら白が詠んだもの)を口ずさむのですが、いうまでもなくこれは元稹を自らにだぶらせ、中間に白居易を置くことによってそのふくらみをさらに増していることがわかります。

つまり源氏は白と元の双方の役割を演じている。

この巻では、そのあとに「恩賜御衣今在此」という菅原道真の七言絶句を引き、正に今の源氏が帝から恩賜の御衣を戴いていることとの関連を描いています(いうまでもなく菅原道真も大宰府に流されたのだから)。

このような絶妙極まりない引用が物語の随所にちりばめられ、また、その効果を際立たせるためなのでしょうか、作者が大和言葉と漢文とのそれぞれの用い方を厳格に分けていたこともうかがえます。

つまり、大和言葉による地の文章には漢文臭の強い用語を使わなかった。例えば「ひそかに」などという表現は使わず「しのびやかに」とした。

この鋭い感覚は誠に瞠目すべきものがあると思います。

そうしたことを感じながら読み進めることは、多少の時間は要しますが、非常に興味深くまた深い感動も得られましょう。私はまさに今、そうした楽しみの中で読み進めているのです。

現在「総角(あげまき)」を読んでいる最中で、残すところあとわずか。

ここまでくると、一気に読んでしまうのがなんだか惜しいような気持になってきますね。

さて、文章を綴るという行為は、それを他者に読んでもらうということを前提とした場合、自ずから様々な制約を受けることとならざるを得ません。

自分が示そうとする想いや感情の機微などをある程度理解してもらうためには、それを文章に引き写す場合、まず論理的であることが求められ、かつ、極力誤解を生じさせないような表現を用いる必要があるからです。

この場合、自分の思想などに共感してもらうところまで求めてはならない(共感してもらえればそれに越したことはもちろんありませんが)。

「これを書いている人間はまともな奴だ」「論理は破綻していない」「言っている意味は分かる」、ただし「この考えには賛成できないけれども」くらいのところまで行くことができれば最高なのだと思っています。いや、このレベルの文章を書くこと自体かなり難易度は高く、私は残念ながらとてもここまでには至っておりません。

私には、その時々の状況に応じて臨機応変に用語を使い分ける力などはとても持ち合わせておりませんが、それでもやはり言葉の好みなどはあります。

また、このブログの記事のように「です」「ます」調で書いている場合とメインサイトの記事とでは、表現ぶりを意識的に変えていますので、当然用いる言葉も異なってきます。

そんな中でも、使いたくない言葉、はっきりいれば嫌いな表現というものは共通してあります。

たとえば、「とんでもありません」「とんでもございません」などというもの。

これは、「とんでもな・い」という形容詞の用法を無視して無理やり敬語っぽくしてもので、「もったいない」とか「やるせない」と同じ性質のものです。

敬語表現で使いたいのであれば、「とんでもないことです」とすればいいだけの話です。

おなじようなものに、「みっともよくない」というようなものもあったりします。

これもいうまでもなく「みっともな・い」が形容詞である以上、誠にすわりの悪い表現ではないかと感じます。

それから「お気をつけて」。

「気を付ける」というのは動詞ですので、活用形につく助詞である「て」を連用形である「気を付け」につけて「気を付けて」となる用法にはもちろん問題はありません。

しかし、動詞の連用形に「お」という接頭語をつけると、その言葉は名詞扱いとなります。

「たずね」→「おたずね」、「はいり」→「おはいり」、「求め」→「お求め」というような感じでしょうか。

こうしてできた名詞に、活用形につく助詞である「て」をつけるのは、やはり不自然極まりないと思います。

敬語的に使いたいのであれば、「お気を付けになって」とか「お気を付けください」とすればいいだけの話です。

などとこの調子で書いていくと際限がなくなりますので、ここでいったん止めますが、駄文といえども自分で文章を綴る折には、やはり書いていて不自然を感じない書き方をしていきたいなと、源氏物語にかこつけて改めて感じ入っているこの頃ではあります。

白内障の手術を受けました。 [日記]

台風二号の接近や前線の活動などで、ぐずついたお天気が続きます。

白内障の手術を受けました。

5月23日に左眼を、5月31日に右眼を手術。

一昨年くらいから目のかすみが気になっていたのですが、眼科を受診するのが億劫で放置してきました。

昨年の秋ごろには細かな字が見えづらくなり、太陽の光がまぶしく感じられるようになって、さすがにまずいと重い腰を上げることにしたのが今年の三月です。

というのも、30年位前に網膜色素変性症という診断を受けており、その折には「徐々に視野が狭くなっていって70歳までには失明する」と宣告され、しかも「有効な治療はなく進行を抑えることも基本的にできない」と医師に告げられため、そんな状況で眼科にかかっても意味がないと感じたことが大きかったのです。

その後、再就職にあたって健康診断を受けることとなり、その際に、目の状況を調べるようにと再就職先の人事担当から要請され、正に「嫌々ながら」眼科にかかったのですが、当初の診断を受けた時から20年近くたっているのに、網膜色素変性症による視野狭窄はあまり進んでいないのではないかと言われました(その時には白内障の兆候もありませんでした)。

そこでまたしても「放置」という態度に出てしまったわけです。

しかし、前述したような深刻な状況となり、車の運転も躊躇せざるを得ず、何よりも仕事に多大な影響が出始めましたので、意を決して、知人が紹介してくれた眼科にかかった次第です。

医療技術の進展はどの分野でも目覚ましいものがありますが、眼科においてももちろん例外ではなく、以前に私が受けていた診察からは想像ができないほど格段に進化していました。

診察の結果、やはり白内障が進行しており、網膜色素変性症の影響もあって前眼房などの組織が弱く、放置しておくと緑内障を起こす確率が高いとのこと。

白内障の手術によって網膜色素変性症の病変が進む可能性があるのではないか、との質問に対しては、その可能性は否定できないが、緑内障を発症すれば失明のリスクが高まるので、それの防止のためにも白内障の手術をお勧めする、との診断。

私が引っかかっている網膜色素変性症については、どうも進行の速度がかなり遅い珍しいタイプらしく、それによるいきなりの失明という事態にはなりにくいのではないかとのことでした。

喫緊の課題は緑内障発症による失明を防ぐこと、という説明を受け、白内障の手術を決意しました。

さて、手術を受けることを決意したのはいいのですが、設備の整った総合病院や大学病院では予約がいっぱいで半年くらい待たねばならないと聞き、愕然。

診察を受けた眼科医の推薦を受けて、個人病院で受けることになりました。

大きな病院ですと入院が可能ですから、両目を短期間で施術することができます。

しかし、推薦していただいた個人病院には入院施設はないため、片目ずつ日帰りでの手術となります。従って、手術にあたっては付添人がどうしても必要とのこと。片目に眼帯をしたまま一人で帰宅するのはあまりに危険であるとの判断からです。

こうなると、独り身にはハードルが高くなりますが、やむを得ず、八ヶ岳の実家の近くに住んでいる妹を頼ることにしました。快諾してくれたので本当に安心しました。

白内障の手術、様々な情報を見てみると、成功率も高く時間も15分程度で済む、比較的楽な部類の治療法のように記されてあります。

私の体験を申し述べれば、痛みを感ずることもなく術前術後の制約もあまり厳しくない手術であったように思われました。

それでも、手術中は得体のしれない焦燥感に襲われ、力を抜かなければと思いつつも肩や腕に力が入ってしまいました。

手術をする方の目にも不透明な膜のようなものをかけられ、水を常時流している状況なので、眼にメスなどが迫っているところは全く認識できませんでした。強い光を当てられていて、そこに視線を合わせるように言われます。光源は三つあって、強い光の中でその三つの光源を見つめている間に水晶体を抜かれるようです。

抜かれると眼前は真っ白になり、直後にいったん光を消されてそのあとに人工のレンズを挿入されます。

しばらくすると先ほどの三つの光源がより強く感ぜられるようになり、どうやらレンズが装着された様子。やがて大きな眼帯で目を覆われ、手術終了を告げられます。

当日の入浴は厳禁。翌日から風呂は許されますが、一週間にわたり洗髪はもちろん顔を洗うことさえ許されず、三種類の消毒液を朝・昼・晩点眼することになります。

もちろん、眼をこすったり触ったりすることも厳禁。

これが結構負担に感ぜられました。

左眼の手術が終わった後、洗髪と洗顔ができたのは一週間後の右眼の手術の前日。この時の爽快感は忘れられません。実にうれしいものでした。

現在はまたもや洗髪洗顔を禁止されている状況ですので、来週の月曜日が楽しみでもあります。

今はまだ右眼の手術が済んだばかりですので途中経過なのではありますが、とりあえずこの段階でご報告してみたいと思いました。

白内障の手術をお考えの方に、何らかのご参考になれば幸いです。

なお、手術後の見え方ですが、かなり驚愕すべきものでした。一番象徴的なのは白色の見え方です。

左眼の手術の後一週間近く、かすんでいた右眼との比較を余儀なくされましたが、右眼のほうで見ている白色は灰色もしくは薄い黄土色という感じで、左眼の輝くばかりの白色の鮮やかさを痛感しました。あまりに鮮やかで怖いくらいの色でした。

目のかすみは一掃され、PCやスマホや本などの文字もしっかりと見えるようになります。

人工レンズは単焦点でありますから、すべての距離を網羅することはできませんが、ハズキルーペを使わなければPCの文字を読むことすら厳しかった状況は完ぺきに改善されました。

右眼の手術が終わった後は、さらによく見えるようになり、いまさらながらに手術を決断して良かったと感じております。

以前、かなり気になっていた、眼の中に見えるゴミや筋や虫や濁りのような変なものは一掃され、視界はくっきりします。

ただし、老眼や乱視は残るようで、これまで使っていた眼鏡をかけたほうが楽ですね。

いずれきちんと検査をして、今の目に合う眼鏡を買う必要が出てくるのかもしれません。

来週の月曜日に予定されている診察を受けるまで予断は許されませんが、今のところ手術は成功している模様です。

安定するまでにはやはりひと月程度はかかるようですが、その後は少しアクティブに動けるようになるかなと、今から楽しみに思っているところです。

白内障の手術を受けました。

5月23日に左眼を、5月31日に右眼を手術。

一昨年くらいから目のかすみが気になっていたのですが、眼科を受診するのが億劫で放置してきました。

昨年の秋ごろには細かな字が見えづらくなり、太陽の光がまぶしく感じられるようになって、さすがにまずいと重い腰を上げることにしたのが今年の三月です。

というのも、30年位前に網膜色素変性症という診断を受けており、その折には「徐々に視野が狭くなっていって70歳までには失明する」と宣告され、しかも「有効な治療はなく進行を抑えることも基本的にできない」と医師に告げられため、そんな状況で眼科にかかっても意味がないと感じたことが大きかったのです。

その後、再就職にあたって健康診断を受けることとなり、その際に、目の状況を調べるようにと再就職先の人事担当から要請され、正に「嫌々ながら」眼科にかかったのですが、当初の診断を受けた時から20年近くたっているのに、網膜色素変性症による視野狭窄はあまり進んでいないのではないかと言われました(その時には白内障の兆候もありませんでした)。

そこでまたしても「放置」という態度に出てしまったわけです。

しかし、前述したような深刻な状況となり、車の運転も躊躇せざるを得ず、何よりも仕事に多大な影響が出始めましたので、意を決して、知人が紹介してくれた眼科にかかった次第です。

医療技術の進展はどの分野でも目覚ましいものがありますが、眼科においてももちろん例外ではなく、以前に私が受けていた診察からは想像ができないほど格段に進化していました。

診察の結果、やはり白内障が進行しており、網膜色素変性症の影響もあって前眼房などの組織が弱く、放置しておくと緑内障を起こす確率が高いとのこと。

白内障の手術によって網膜色素変性症の病変が進む可能性があるのではないか、との質問に対しては、その可能性は否定できないが、緑内障を発症すれば失明のリスクが高まるので、それの防止のためにも白内障の手術をお勧めする、との診断。

私が引っかかっている網膜色素変性症については、どうも進行の速度がかなり遅い珍しいタイプらしく、それによるいきなりの失明という事態にはなりにくいのではないかとのことでした。

喫緊の課題は緑内障発症による失明を防ぐこと、という説明を受け、白内障の手術を決意しました。

さて、手術を受けることを決意したのはいいのですが、設備の整った総合病院や大学病院では予約がいっぱいで半年くらい待たねばならないと聞き、愕然。

診察を受けた眼科医の推薦を受けて、個人病院で受けることになりました。

大きな病院ですと入院が可能ですから、両目を短期間で施術することができます。

しかし、推薦していただいた個人病院には入院施設はないため、片目ずつ日帰りでの手術となります。従って、手術にあたっては付添人がどうしても必要とのこと。片目に眼帯をしたまま一人で帰宅するのはあまりに危険であるとの判断からです。

こうなると、独り身にはハードルが高くなりますが、やむを得ず、八ヶ岳の実家の近くに住んでいる妹を頼ることにしました。快諾してくれたので本当に安心しました。

白内障の手術、様々な情報を見てみると、成功率も高く時間も15分程度で済む、比較的楽な部類の治療法のように記されてあります。

私の体験を申し述べれば、痛みを感ずることもなく術前術後の制約もあまり厳しくない手術であったように思われました。

それでも、手術中は得体のしれない焦燥感に襲われ、力を抜かなければと思いつつも肩や腕に力が入ってしまいました。

手術をする方の目にも不透明な膜のようなものをかけられ、水を常時流している状況なので、眼にメスなどが迫っているところは全く認識できませんでした。強い光を当てられていて、そこに視線を合わせるように言われます。光源は三つあって、強い光の中でその三つの光源を見つめている間に水晶体を抜かれるようです。

抜かれると眼前は真っ白になり、直後にいったん光を消されてそのあとに人工のレンズを挿入されます。

しばらくすると先ほどの三つの光源がより強く感ぜられるようになり、どうやらレンズが装着された様子。やがて大きな眼帯で目を覆われ、手術終了を告げられます。

当日の入浴は厳禁。翌日から風呂は許されますが、一週間にわたり洗髪はもちろん顔を洗うことさえ許されず、三種類の消毒液を朝・昼・晩点眼することになります。

もちろん、眼をこすったり触ったりすることも厳禁。

これが結構負担に感ぜられました。

左眼の手術が終わった後、洗髪と洗顔ができたのは一週間後の右眼の手術の前日。この時の爽快感は忘れられません。実にうれしいものでした。

現在はまたもや洗髪洗顔を禁止されている状況ですので、来週の月曜日が楽しみでもあります。

今はまだ右眼の手術が済んだばかりですので途中経過なのではありますが、とりあえずこの段階でご報告してみたいと思いました。

白内障の手術をお考えの方に、何らかのご参考になれば幸いです。

なお、手術後の見え方ですが、かなり驚愕すべきものでした。一番象徴的なのは白色の見え方です。

左眼の手術の後一週間近く、かすんでいた右眼との比較を余儀なくされましたが、右眼のほうで見ている白色は灰色もしくは薄い黄土色という感じで、左眼の輝くばかりの白色の鮮やかさを痛感しました。あまりに鮮やかで怖いくらいの色でした。

目のかすみは一掃され、PCやスマホや本などの文字もしっかりと見えるようになります。

人工レンズは単焦点でありますから、すべての距離を網羅することはできませんが、ハズキルーペを使わなければPCの文字を読むことすら厳しかった状況は完ぺきに改善されました。

右眼の手術が終わった後は、さらによく見えるようになり、いまさらながらに手術を決断して良かったと感じております。

以前、かなり気になっていた、眼の中に見えるゴミや筋や虫や濁りのような変なものは一掃され、視界はくっきりします。

ただし、老眼や乱視は残るようで、これまで使っていた眼鏡をかけたほうが楽ですね。

いずれきちんと検査をして、今の目に合う眼鏡を買う必要が出てくるのかもしれません。

来週の月曜日に予定されている診察を受けるまで予断は許されませんが、今のところ手術は成功している模様です。

安定するまでにはやはりひと月程度はかかるようですが、その後は少しアクティブに動けるようになるかなと、今から楽しみに思っているところです。

キッチンハイターで汚れ落とし [日記]

大型連休が始まり、気持の良いお天気となっています。

新型コロナの影響で出控えていた人たちも、今年の連休は楽しく旅行などに出かけておられることと思います。

そんな中ですが、私は在宅で仕事の追い込み。

というのも、6月末で今の職場を退職する予定で、かつ、今月末に白内障の手術を受ける予定ですので、今のうちに出来る限り仕事や課題を片付けておきたいからであります。

退職後は徐々に身辺整理を始めて、今年の秋くらいをめどに八ヶ岳山麓の生家に引っ越そうと考えています。

そんな事情もあり、このブログの更新もおろそかになっておりました。

きちんとした題材を取り上げ、まともな文章にまとめる余裕がなかったからです。

今回はちょっとした経験から、皆様も疾うにご存じとは思いますけれども、キッチンハイターを使った汚れ落としについて触れてみたいと思います。

以前、バスタブの黒ずみを、車用のコンパウンドとワックスで落とした話を書いたことがありますが、頑固な汚れでない限り、キッチンハイターをうまく使って落とす方が楽だということを実感しました。

もともと、生ごみ用の三角コーナーとかシンク回りの汚れ、急須の茶渋落とし、その他でキッチンハイターを使ってはいましたが、それをバスタブとか手洗いなどにも応用しようというものです。

まず、空になった霧吹き型のスプレーに、水で薄めたキッチンハイターを充てんします。

キッチンハイターと水との分量は適当です。ほとんど目分量ですがあまり使用上の問題はありませんでした。

これは結構重宝で、先に書いた三角コーナーなどに吹き付けて使うこともできます。

何度か使ううちに霧吹き用の穴が詰まったりしますが、その場合は、風呂の掃除の際に残り湯の中に着けて何度かレバーを操作し、残り湯を通してやると回復します。

さて、今回は分かりやすいように、手洗いのウォシュレットのノズル出口の汚れ落としです。

恥ずかしい画像ですが、トイレクリーナーなどを使ってもなかなか落ちません。

ここにティッシュペーパーをかぶせて、その上からキッチンハイター液を噴霧します。

しばらくそのままにしておくと見事に汚れが落ちました。

こんな感じになりました。

バスタブとか目地などの黒ずみや汚れも、キッチンハイター液で簡単に落とせます。

ティッシュペーパーを使ったのは、縦や斜めになっている箇所ではキッチンハイター液が下に流れてしまうため、汚れの箇所にとどめておくためです。

この方法で、カビ由来のほとんどの汚れはきれいに落とせます。

テレビの通販などで、ジェル式の汚れ落としスプレーが紹介されたりしていますが、値段が6~7千円するなどといった法外なものばかり。

そんな高いものを買わなくても、この方法でほとんどの黒ずみや汚れは落ちます。

キッチンハイターはドラッグストアなどでは100円以下で買えますし、スプレーも空になったものの使いまわしですから、コストパフォーマンスは最高!

是非ともお試しあれ。

新型コロナの影響で出控えていた人たちも、今年の連休は楽しく旅行などに出かけておられることと思います。

そんな中ですが、私は在宅で仕事の追い込み。

というのも、6月末で今の職場を退職する予定で、かつ、今月末に白内障の手術を受ける予定ですので、今のうちに出来る限り仕事や課題を片付けておきたいからであります。

退職後は徐々に身辺整理を始めて、今年の秋くらいをめどに八ヶ岳山麓の生家に引っ越そうと考えています。

そんな事情もあり、このブログの更新もおろそかになっておりました。

きちんとした題材を取り上げ、まともな文章にまとめる余裕がなかったからです。

今回はちょっとした経験から、皆様も疾うにご存じとは思いますけれども、キッチンハイターを使った汚れ落としについて触れてみたいと思います。

以前、バスタブの黒ずみを、車用のコンパウンドとワックスで落とした話を書いたことがありますが、頑固な汚れでない限り、キッチンハイターをうまく使って落とす方が楽だということを実感しました。

もともと、生ごみ用の三角コーナーとかシンク回りの汚れ、急須の茶渋落とし、その他でキッチンハイターを使ってはいましたが、それをバスタブとか手洗いなどにも応用しようというものです。

まず、空になった霧吹き型のスプレーに、水で薄めたキッチンハイターを充てんします。

キッチンハイターと水との分量は適当です。ほとんど目分量ですがあまり使用上の問題はありませんでした。

これは結構重宝で、先に書いた三角コーナーなどに吹き付けて使うこともできます。

何度か使ううちに霧吹き用の穴が詰まったりしますが、その場合は、風呂の掃除の際に残り湯の中に着けて何度かレバーを操作し、残り湯を通してやると回復します。

さて、今回は分かりやすいように、手洗いのウォシュレットのノズル出口の汚れ落としです。

恥ずかしい画像ですが、トイレクリーナーなどを使ってもなかなか落ちません。

ここにティッシュペーパーをかぶせて、その上からキッチンハイター液を噴霧します。

しばらくそのままにしておくと見事に汚れが落ちました。

こんな感じになりました。

バスタブとか目地などの黒ずみや汚れも、キッチンハイター液で簡単に落とせます。

ティッシュペーパーを使ったのは、縦や斜めになっている箇所ではキッチンハイター液が下に流れてしまうため、汚れの箇所にとどめておくためです。

この方法で、カビ由来のほとんどの汚れはきれいに落とせます。

テレビの通販などで、ジェル式の汚れ落としスプレーが紹介されたりしていますが、値段が6~7千円するなどといった法外なものばかり。

そんな高いものを買わなくても、この方法でほとんどの黒ずみや汚れは落ちます。

キッチンハイターはドラッグストアなどでは100円以下で買えますし、スプレーも空になったものの使いまわしですから、コストパフォーマンスは最高!

是非ともお試しあれ。

ルーブル美術館展(愛を描く) [日記]

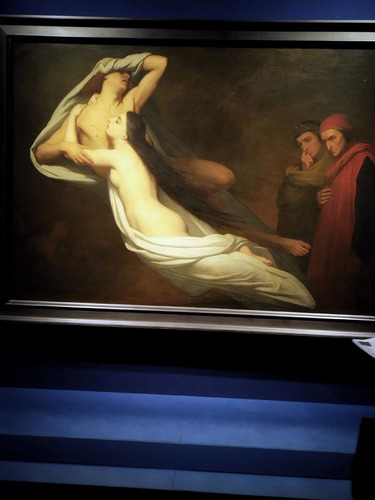

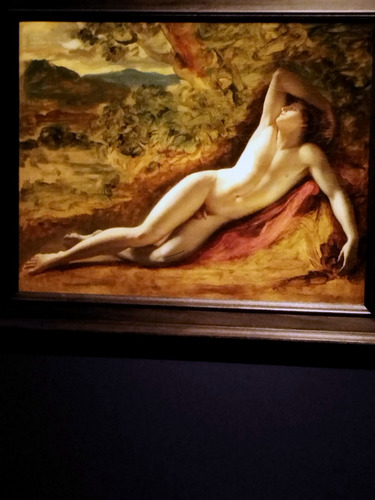

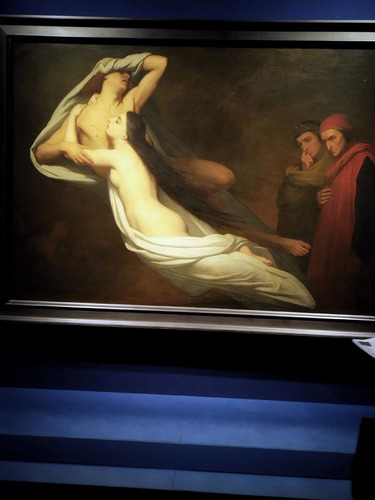

現在、国立新美術館で開催中の「ルーブル美術館展(愛を描く)」を観てきました。

「すみっコぐらし」とのコラボということで、若い女性やカップルもたくさん訪れていて、会場は相当な賑わいでした。

それでも、この頃の美術館では事前に観覧日時を指定しての前売りという形態が定着しているようで、人数の割には比較的混雑の度合いは小さかったような気がします。

ただ、照明が暗かったことと、絵の解説文の文字が小さかったこともあって、老人特有の弱視(白内障の疑いあり)の身には、その点が大変もどかしかった。

今回の企画展は。「LOVRE」の中から「LOVE」を強調するという、なかなか面白い試みです。

プロローグと第4室は写真撮影も許されていて、第4室では私も何枚かスマホで撮影しました。

今どきのデジカメは、スマホのものも含めて、ストロボなどをたかなくても光量的には問題なく撮影できますから、展示作品が痛む可能性というよりも、写真撮影に伴う渋滞や混雑を避ける、という意味合いでそれを制限しているのかもしれませんね。

というのも、本場のルーブル美術館では、目玉の「モナ・リザ」を含めて撮影は自由(ただし、確かストロボは禁止だったと記憶していますが)だったので。

私がルーブル美術館を初めて訪れたのはもう30年近く前になります。

ラファエロ、ドラクロワ、フェルメールなど、大好きだった画家の絵画はもちろん、ニケ像、ミロのビーナス、モナ・リザなど、観たくて憧れていたものが数限りなくあり、時間のたつのも忘れるほどでした。

今回の企画展で展示されている所蔵品は、その意味では現地でそれほど熱を入れて観たものではなく、そういえばその絵もあったな、程度の、作品に対して大変失礼な印象を持っていたような、少し申し訳ない気がして、今回はしっかりと「拝見」しました。

とはいえ、例えばアリ・シェフェールの「パオロとフランチェスカ」などは、その初めてのルーブル体験でも胸をうたれ、じっくりと見入った記憶が鮮明に残っています。

この二人の悲劇に関し、私は別のブログで次ような記事を書いたことがあります。

パオロとフランチェスカ

ダンテの神曲はさすがに稀代の名著で、何度読み返しても新たな発見がありますが、その中でもこの「パオロとフランチェスカ」と「ウゴリーノ・デッラ・ゲラルデスカ」を取り上げた下りは涙を禁じえません。

この絵では、パオロとフランチェスカの右横に、ダンテとウェルギリウスが描かれており、神曲における地獄の第二環で永遠に黒い風に吹き流され漂い続ける二人に出会い言葉を交わす場面を彷彿とさせます。

改めてじっくりと観ましたが、悲しいほどに繊細で美しい作品ですね。

この二人の悲劇に触発され、絵画は勿論、音楽(チャイコフスキーの幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」)、戯曲、ザンドナーイなどによるオペラなど、数多くの派生的芸術作品が生み出されているのは皆さまご存じのことと思います。

さて、先にも書きましたように、今回の企画展ではフラゴナールとドラクロワくらいが、私のように絵画にあまり明るくない人間でも作品と紐づけで知っている画家でした。

しかし、展示されている作品は、さすがにルーブル所蔵だけあり、どれも大変見ごたえのあるものばかりです。

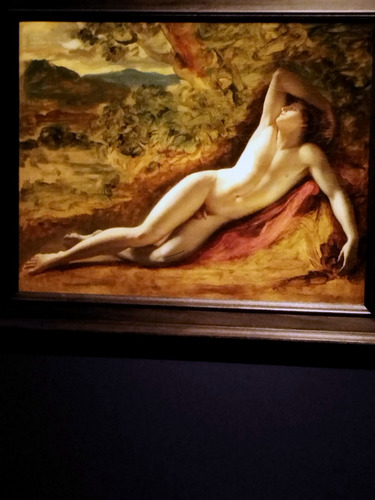

写真を撮れたものだけ、以下に紹介します。

「アモルとプシュケ」フランソワ・ジェラール

「アポロンとキュパリッソス」クロード=マリー・デュビュッフ

「エンデュミオンの眠り」アンヌ=ルイ・ジロデ=トリオゾン

「ヘロとレアンドロス」テオドール・シャセリオー

「友情の杯を交わすヒュメナイオスとアモル」ジャン=バティスト・ルニョー

画像が不鮮明なのは何卒ご容赦のほどを。

ところで、この企画展の入場料は2100円でした。

このところ都心の美術館に出向くことがほとんどなかったので、相場がどのくらいになっているのか知らなかったのですが、意外に高いな、というのが実感です。

フランスからの運搬や保管、それに関する各種の保険料などを鑑みれば、やはりこのくらいの価格になるのはやむを得ないのでしょうか。

「すみっコぐらし」とのコラボということで、若い女性やカップルもたくさん訪れていて、会場は相当な賑わいでした。

それでも、この頃の美術館では事前に観覧日時を指定しての前売りという形態が定着しているようで、人数の割には比較的混雑の度合いは小さかったような気がします。

ただ、照明が暗かったことと、絵の解説文の文字が小さかったこともあって、老人特有の弱視(白内障の疑いあり)の身には、その点が大変もどかしかった。

今回の企画展は。「LOVRE」の中から「LOVE」を強調するという、なかなか面白い試みです。

プロローグと第4室は写真撮影も許されていて、第4室では私も何枚かスマホで撮影しました。

今どきのデジカメは、スマホのものも含めて、ストロボなどをたかなくても光量的には問題なく撮影できますから、展示作品が痛む可能性というよりも、写真撮影に伴う渋滞や混雑を避ける、という意味合いでそれを制限しているのかもしれませんね。

というのも、本場のルーブル美術館では、目玉の「モナ・リザ」を含めて撮影は自由(ただし、確かストロボは禁止だったと記憶していますが)だったので。

私がルーブル美術館を初めて訪れたのはもう30年近く前になります。

ラファエロ、ドラクロワ、フェルメールなど、大好きだった画家の絵画はもちろん、ニケ像、ミロのビーナス、モナ・リザなど、観たくて憧れていたものが数限りなくあり、時間のたつのも忘れるほどでした。

今回の企画展で展示されている所蔵品は、その意味では現地でそれほど熱を入れて観たものではなく、そういえばその絵もあったな、程度の、作品に対して大変失礼な印象を持っていたような、少し申し訳ない気がして、今回はしっかりと「拝見」しました。

とはいえ、例えばアリ・シェフェールの「パオロとフランチェスカ」などは、その初めてのルーブル体験でも胸をうたれ、じっくりと見入った記憶が鮮明に残っています。

この二人の悲劇に関し、私は別のブログで次ような記事を書いたことがあります。

パオロとフランチェスカ

ダンテの神曲はさすがに稀代の名著で、何度読み返しても新たな発見がありますが、その中でもこの「パオロとフランチェスカ」と「ウゴリーノ・デッラ・ゲラルデスカ」を取り上げた下りは涙を禁じえません。

この絵では、パオロとフランチェスカの右横に、ダンテとウェルギリウスが描かれており、神曲における地獄の第二環で永遠に黒い風に吹き流され漂い続ける二人に出会い言葉を交わす場面を彷彿とさせます。

改めてじっくりと観ましたが、悲しいほどに繊細で美しい作品ですね。

この二人の悲劇に触発され、絵画は勿論、音楽(チャイコフスキーの幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」)、戯曲、ザンドナーイなどによるオペラなど、数多くの派生的芸術作品が生み出されているのは皆さまご存じのことと思います。

さて、先にも書きましたように、今回の企画展ではフラゴナールとドラクロワくらいが、私のように絵画にあまり明るくない人間でも作品と紐づけで知っている画家でした。

しかし、展示されている作品は、さすがにルーブル所蔵だけあり、どれも大変見ごたえのあるものばかりです。

写真を撮れたものだけ、以下に紹介します。

「アモルとプシュケ」フランソワ・ジェラール

「アポロンとキュパリッソス」クロード=マリー・デュビュッフ

「エンデュミオンの眠り」アンヌ=ルイ・ジロデ=トリオゾン

「ヘロとレアンドロス」テオドール・シャセリオー

「友情の杯を交わすヒュメナイオスとアモル」ジャン=バティスト・ルニョー

画像が不鮮明なのは何卒ご容赦のほどを。

ところで、この企画展の入場料は2100円でした。

このところ都心の美術館に出向くことがほとんどなかったので、相場がどのくらいになっているのか知らなかったのですが、意外に高いな、というのが実感です。

フランスからの運搬や保管、それに関する各種の保険料などを鑑みれば、やはりこのくらいの価格になるのはやむを得ないのでしょうか。

垣谷美雨著「姑の遺品整理は、迷惑です」 [映画]

ようやく春めいてきているようです。

陽も長くなってきましたが、厄介なことに花粉も飛び始めました。

私は花粉症対策として三年間シダキュアの服用をし、備えてきましたが、どうやら効果はかなりあるように実感しています。

先日、連れ合いの姉と妹が拙宅を訪ねてくれました。

4年前の連れ合いの葬儀のあと、遺骨を前に一人残される私が心配だと、その晩は拙宅に二人で泊まってくれて、私は本当に助かったものです。

その後、COVID19蔓延などの影響もあり、なかなか会うことができなかったので、今回の訪問はとっても嬉しく、三人で深夜まで語り明かし私も大いに力づけられました。

昨年末にも、連れ合いの従妹夫婦に招かれ楽しく歓談したところで、身内のありがたさと、連れ合いがつないでくれている絆に感謝の念を禁じえません。

本当にありがたいことです。

さて、義姉は映画や本が大好きで、その意味では私と話題が共通するところが多く、以前このブログでも取り上げた、又吉直樹の「火花」も、その義姉が貸してくれたものです。

今回も是非にと貸してくれたのが表題に挙げた本。

垣谷美雨著「姑の遺品整理は、迷惑です」です。

垣谷美雨さんのことは、映画「老後の資金がありません!」で存じておりましたが、この作品も大変印象に残りました。

これは、「老後の資金がありません!」にも言えることだと思いますが、読み始めて最初のうちは、なんでこんな羽目に陥ったのだろう、という主人公の無念さと葛藤とやるせなさに胸を突かれ、なかなかページが進みません。

しかし、中盤を過ぎるころから俄然テンポ感がよくなり、最後は一気に読み終えてしまう。

それも、大団円とはこういうものをいうのだろう、という爽快感いっぱいに包まれます。

はじめのころに数々張り巡らされた伏線が、最後に一つ残らず回収されていく。

その鮮やかな筆力にも瞠目させられます。

「老後の資金がありません!」では典型ですが、この作品でもお金についての考察が非常に具体的で説得力があります。

壮年から老年に移りゆくに従い、生活費も含めたお金の問題は看過することのできない深刻さが増してきます。

老後の貯蓄2000万円問題の提起もあって、高齢者には殊に避けて通りえない課題となりました。

生活に不安のない老後を送るために、ある程度の貯蓄は必要と思いますし、生活そのもののダウンサイジングも考えなければならない。

それは厳然たる事実ですが、果たしてお金さえあればそれでいいのか。

QOL(Quality of life)という言葉があり、これはがんなどの疾病に罹患した患者の予後などで使われることが多いようですが、読んで字のごとく生活の質です。

これを高く保つことが、ある意味で真に幸せな生き方ともいえるように感じます。

そしてそれは、畢竟コミュニケーションのあり方ではないかと、この作品を読んで改めて思いました。

お金というものにはある種の魔力があり、一定程度のお金が手元にたまってくると、それを使うことよりもさらに貯めて増やすことに注力しがちになるのではないか。

どけちとか業突く張りとか、いわゆるお金持ち(小金持ち)が、己の資産を一文たりとも減らすことなく汲々としている様は、はたから眺めると実に見苦しく映ります。

これはポイントなどにも言えることかもしれませんが、一定程度たまってくると、貯めることが目的となり、それを減らすことを恐れるようになります。

つまり、貯めることが目的化するわけで、どう考えても本末転倒ですね。

自身がいよいよ身罷ろうというときに、使いきれないほどのお金を残して後悔する、などということもあり得ましょう。

なに、財産は子供や孫に残せばいい、という考え方もあるのかもしれませんが、「児孫(じそん)のために美田(びでん)を買(か)わず」という西郷隆盛の言葉にもあるように、これも考え物かもしれません。

この本では、姑の、それこそ見事な生き方が最後の方で明らかになり、正しく価値のあるお金の使い方が描かれていきます。

内容に触れてしまうことになるので細かくは触れませんが、主人公が悪態をついた(処分に困窮するので)姑の遺品も、実はそうした姑の生き方ゆえにもたらされた品々でもありました。

物語の終盤で、主人公の実母と姑の日記が明らかにされます。

この対蹠的な二人。

主人公は、実母の凛とした自らに厳しい生きざま(そして見事な亡くなり方)を賛美し、姑の自由奔放な生き方(そして思いがけない急逝)に呪詛の念を浴びせかけます。

私の父もそうでしたが、つい先日まで元気でいた人が突然逝ってしまうと、残された者たちは本当に途方にくれます。何もかもが「そのまま」の状態なのですから。

主人公の実母は、がんを告知された後、手術を拒んで緩和ケアを受けつつ数年の後に亡くなりました。

その間、まるで自分の生きてきた軌跡を消し去るがごとく就活を進め、娘(主人公)と息子の嫁に(指輪のサイズまで考慮したうえでの)貴金属類の形見分けを遺言します。

処分に困りそうなもの、あまり価値がないと思しきものは、自身の存命中にすべて片付けてしまう。

その潔さに主人公は感激し、返す刀で姑の、貯めこまれた(主人公にしてみれば無価値無意味な)遺品などを罵倒するわけです。

そんな実母を尊敬するあまり、義妹(弟の嫁)はきっと幸せだったことだろうと想いを馳せる。

そして、そうした主人公の思い込みは、義妹から聞いた話や実家の整理のこともあり、物語に終盤に入って大きく揺らいでゆきます。

先に述べた、実母と姑の日記。

それは、この二人の生き方や性格の違いを鮮やかに描き出し、物語を重層的に膨らませてくれました。

市長の妻ということもあり、自分を厳しく律し、目立つことを避け、他者との交流も必要最小限にとどめてきた実母。

周囲の人たちを大切に思い、時にはおせっかいともなりかねない容喙を働きかけ、自分のできることは何でもやろうとした姑。

日記の記述でその違いを明らかに浮かび上がらせるところも、さすがに素晴らしいと感じました。

なによりも読後感が大変さわやかです。

これは「老後の資金がありません!」にも言えることですが、垣谷さんは、本を読んだ人に幸せになってもらおうと考えて書かれたのかもしれません。

確か、山本周五郎氏の言葉ではなかったかと曖昧に記憶しているのですが、小説は、それを読んだ人が充実感を覚え幸せな気持ちになれることを目指すべきだ、ということ。

この本は、文句なしにさわやかな幸福感を味わえる佳作ではないかと感じております。

人が信じられなくなったり、将来に不安感が過った折などに読まれることを強くお勧めする所以です。、

陽も長くなってきましたが、厄介なことに花粉も飛び始めました。

私は花粉症対策として三年間シダキュアの服用をし、備えてきましたが、どうやら効果はかなりあるように実感しています。

先日、連れ合いの姉と妹が拙宅を訪ねてくれました。

4年前の連れ合いの葬儀のあと、遺骨を前に一人残される私が心配だと、その晩は拙宅に二人で泊まってくれて、私は本当に助かったものです。

その後、COVID19蔓延などの影響もあり、なかなか会うことができなかったので、今回の訪問はとっても嬉しく、三人で深夜まで語り明かし私も大いに力づけられました。

昨年末にも、連れ合いの従妹夫婦に招かれ楽しく歓談したところで、身内のありがたさと、連れ合いがつないでくれている絆に感謝の念を禁じえません。

本当にありがたいことです。

さて、義姉は映画や本が大好きで、その意味では私と話題が共通するところが多く、以前このブログでも取り上げた、又吉直樹の「火花」も、その義姉が貸してくれたものです。

今回も是非にと貸してくれたのが表題に挙げた本。

垣谷美雨著「姑の遺品整理は、迷惑です」です。

垣谷美雨さんのことは、映画「老後の資金がありません!」で存じておりましたが、この作品も大変印象に残りました。

これは、「老後の資金がありません!」にも言えることだと思いますが、読み始めて最初のうちは、なんでこんな羽目に陥ったのだろう、という主人公の無念さと葛藤とやるせなさに胸を突かれ、なかなかページが進みません。

しかし、中盤を過ぎるころから俄然テンポ感がよくなり、最後は一気に読み終えてしまう。

それも、大団円とはこういうものをいうのだろう、という爽快感いっぱいに包まれます。

はじめのころに数々張り巡らされた伏線が、最後に一つ残らず回収されていく。

その鮮やかな筆力にも瞠目させられます。

「老後の資金がありません!」では典型ですが、この作品でもお金についての考察が非常に具体的で説得力があります。

壮年から老年に移りゆくに従い、生活費も含めたお金の問題は看過することのできない深刻さが増してきます。

老後の貯蓄2000万円問題の提起もあって、高齢者には殊に避けて通りえない課題となりました。

生活に不安のない老後を送るために、ある程度の貯蓄は必要と思いますし、生活そのもののダウンサイジングも考えなければならない。

それは厳然たる事実ですが、果たしてお金さえあればそれでいいのか。

QOL(Quality of life)という言葉があり、これはがんなどの疾病に罹患した患者の予後などで使われることが多いようですが、読んで字のごとく生活の質です。

これを高く保つことが、ある意味で真に幸せな生き方ともいえるように感じます。

そしてそれは、畢竟コミュニケーションのあり方ではないかと、この作品を読んで改めて思いました。

お金というものにはある種の魔力があり、一定程度のお金が手元にたまってくると、それを使うことよりもさらに貯めて増やすことに注力しがちになるのではないか。

どけちとか業突く張りとか、いわゆるお金持ち(小金持ち)が、己の資産を一文たりとも減らすことなく汲々としている様は、はたから眺めると実に見苦しく映ります。

これはポイントなどにも言えることかもしれませんが、一定程度たまってくると、貯めることが目的となり、それを減らすことを恐れるようになります。

つまり、貯めることが目的化するわけで、どう考えても本末転倒ですね。

自身がいよいよ身罷ろうというときに、使いきれないほどのお金を残して後悔する、などということもあり得ましょう。

なに、財産は子供や孫に残せばいい、という考え方もあるのかもしれませんが、「児孫(じそん)のために美田(びでん)を買(か)わず」という西郷隆盛の言葉にもあるように、これも考え物かもしれません。

この本では、姑の、それこそ見事な生き方が最後の方で明らかになり、正しく価値のあるお金の使い方が描かれていきます。

内容に触れてしまうことになるので細かくは触れませんが、主人公が悪態をついた(処分に困窮するので)姑の遺品も、実はそうした姑の生き方ゆえにもたらされた品々でもありました。

物語の終盤で、主人公の実母と姑の日記が明らかにされます。

この対蹠的な二人。

主人公は、実母の凛とした自らに厳しい生きざま(そして見事な亡くなり方)を賛美し、姑の自由奔放な生き方(そして思いがけない急逝)に呪詛の念を浴びせかけます。

私の父もそうでしたが、つい先日まで元気でいた人が突然逝ってしまうと、残された者たちは本当に途方にくれます。何もかもが「そのまま」の状態なのですから。

主人公の実母は、がんを告知された後、手術を拒んで緩和ケアを受けつつ数年の後に亡くなりました。

その間、まるで自分の生きてきた軌跡を消し去るがごとく就活を進め、娘(主人公)と息子の嫁に(指輪のサイズまで考慮したうえでの)貴金属類の形見分けを遺言します。

処分に困りそうなもの、あまり価値がないと思しきものは、自身の存命中にすべて片付けてしまう。

その潔さに主人公は感激し、返す刀で姑の、貯めこまれた(主人公にしてみれば無価値無意味な)遺品などを罵倒するわけです。

そんな実母を尊敬するあまり、義妹(弟の嫁)はきっと幸せだったことだろうと想いを馳せる。

そして、そうした主人公の思い込みは、義妹から聞いた話や実家の整理のこともあり、物語に終盤に入って大きく揺らいでゆきます。

先に述べた、実母と姑の日記。

それは、この二人の生き方や性格の違いを鮮やかに描き出し、物語を重層的に膨らませてくれました。

市長の妻ということもあり、自分を厳しく律し、目立つことを避け、他者との交流も必要最小限にとどめてきた実母。

周囲の人たちを大切に思い、時にはおせっかいともなりかねない容喙を働きかけ、自分のできることは何でもやろうとした姑。

日記の記述でその違いを明らかに浮かび上がらせるところも、さすがに素晴らしいと感じました。

なによりも読後感が大変さわやかです。

これは「老後の資金がありません!」にも言えることですが、垣谷さんは、本を読んだ人に幸せになってもらおうと考えて書かれたのかもしれません。

確か、山本周五郎氏の言葉ではなかったかと曖昧に記憶しているのですが、小説は、それを読んだ人が充実感を覚え幸せな気持ちになれることを目指すべきだ、ということ。

この本は、文句なしにさわやかな幸福感を味わえる佳作ではないかと感じております。

人が信じられなくなったり、将来に不安感が過った折などに読まれることを強くお勧めする所以です。、

シンエヴァンゲリヲン劇場版:|| [映画]

立春が過ぎました。

今シーズンの一月は、ことのほか寒さが厳しかったような感覚がありますが、陽も長くなりようやく春の兆しが見えてきそうな陽気です。

連れ合いが旅立ってから4年が過ぎました。

連れ合いが生前かわいがっていた長寿梅の花が咲き始め、今年はたくさんの花が咲きそうです。

昨年、私の不注意から鉢を割ってしまい、少し大きめの鉢に植え替えざるを得なくなったのですが、どうやらそれが功を奏したようで、これまでになくたくさんの花を咲かせ、なんと実まで生りました。

今年はどうだろうと、今から楽しみです。

こちらは水仙の花。

今はもう盛りを過ぎておりますが、この写真を撮った一月の初め\頃は、たくさんの花を付けてくれました。

以前、このブログでも書きましたが、これも連れ合いが大切にしていたもので、連れ合いの生前には花を付けなかったのに、一昨年の12月に初めて花を咲かせ、今年はさらに多くの花を付けてくれています。

これはシクラメンです。

三年前、弔事のお返しに頂いたものですが、この三年間、毎年きちんと花を咲かせてくれています。

花が大好きだった連れ合いは、ベランダの植木鉢やプランターをこまめに手入れしていたもので、私はミニトマトとかバジルのような、食せる植物ばかりに関心がいっていて花の類は完全に任せきりでした。

連れ合いが亡くなってから、花の世話もするようになったのですが、こうして元気に花をつけてくれると、やはり嬉しいものですね。

こうした鉢植えやプランターあるいは生け花などは別として、大地に生育する植物は、自身の根を取り巻く無数の植物性微生物・細菌などによって地球全域にわたる相互の巨大なネットワークで補完されている、という説があるそうです。

つまり、自分の家の庭や畑にある草や樹木は、地球の裏側など隔絶されていると思われる場所に生育する植物たちとつながっているということ。

あまりに壮大な話でちょっと眩暈もしますが、私は非常に納得してしまいました。

いわば植物は、地球という大きな存在(ある種の生命体)を形作る神経系や血管のようなものなのかもしれません。

植物には、私たち動物とは違った形での感情がある、という説もあります。

水を上げたり肥料を上げたりすると喜び、火を近づけたり傷つけたりすると嫌がるのだそうです。

音楽を聴かせるとご機嫌なものもいる、などと聞くと、愛着がわきかわいくなりますね。

このブログに記事を書くのにずいぶん時間が経ってしまいました。

要因の一つに、生家のリフォームの実施があります。

母が高齢のため、以前から生家のバリアフリーや耐寒対策を施す必要を感じており、私もようやく重い腰を上げたというところです。

昨年の8月から着工して、先月の終わりにようやく完了しました。

私も近い将来、そちらに居を移すつもりもあり、そうしたことを念頭に置いてレイアウトなどを調整したりしたことから、予想以上の手間がかかった次第です。

書きたい題材はたくさんあったのですが、とても文章にまとめる気力もなく、そのまま荏苒と時が過ぎてしまいました。

今回も、本音を言うときちんとまとめられるかどうか非常に心もとないのですが、冒頭に書きました花たちに感動してしまい、このことは書いておきたいと思いましたので、アップ致します。

さて、生家のリフォームにも関連するのですが、いくつかの家具を購入しなければならなくなり、ネットですとAMAZONでしか入手できないものがありました。

そこでAMAZON経由で注文したわけですが、そのついでにAMAZONプライムにお試しで加入。

二年ほど前にも一度お試し加入をしており、改めて、ということです。

理由の一つに、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」を観たかった、というものがあります。

この映画は、どうやら来月の初めにようやくDVD・BD化されるようですが、せっかくなのでこの機会に、と考えました。

それまでの序破Qは、NHKBSでも既に放送されていましたから、私としては是非とも完結編を観たい!という気持ちがあったわけです。

新世紀エヴァンゲリオンは、1995年から96年にかけて放送されたアニメで、熱狂的なファンを生み出しましたが、テレビアニメの最終回では、それまでの展開とはかけ離れた精神的葛藤が中心となり具体的な完結には程遠く、それを補完する意味で制作された「新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に」で、そうした観客の不満にこたえるための一応の結末が描かれました。

しかし、稀有壮大なまでに拡大された多くの伏線は、きちんとした回収がなされたとは言えず、これを観た観客を路頭に迷わせる結果となります。

登場人物のほとんどが死ぬか廃人化してしまうという凄惨な作品でもありますから、そもそもそれを通常のアニメ作品的な大団円に持ち込むのは無理があったのかもしれません。

庵野監督ご自身も、恐らく相当苦しんだことと思われ、どうしてもこの作品の決着をつけたいという決意を新たにしたのでしょうか。

新劇場版、序破Qそしてシン・エヴァンゲリオンは、庵野監督のそのような想いが結実した作品といえるのかもしれません。

さて、先に述べたような経緯で、今回シンエヴァンゲリヲンリピートを観たのですが、これを観たことによって、序破Qの中で感じていた疑問や戸惑いが解消された感がありました。

序破Qを再度観たのですが、なるほどそういうことだったのか、とかなりの部分納得させられたのです。

ただし、この物語の一番の肝である「人類補完計画」に関していえば、やはり私には謎が残ります。

ゼーレも冬月や碇ゲンドウも、知恵の実を食べて己の欲望のみに突っ走る不完全なリリン(第18の使途=人間)をすべて清算し、完全なる人類として再生させるという点では同じなのでしょうが、ゼーレはそれを神の子として考え、ゲンドウは神と同一のもの(つまりゲンドウがそれになる)として昇華させる、という違いがあるのでしょう。

いずれにしても、それらはセカンドインパクトやサードインパクトという地球の強制浄化の果てのものであり、人間のみならず地球上のすべての生命体が巻き添えを食って消滅するというもの。

シンジは、その人類補完計画発動のトリガーとされていたものの、最終的は他者の存在と共生を願い、ゼーレの思惑はもちろんゲンドウの願いも打ち砕きます。

そのシンジの背中を押すことで、自らを犠牲にしてしまう葛城ミサト。

旧劇場版「Air/まごころを、君に」における最期も切ないものでしたが、シンエヴァのそれはさらに壮絶かつ痛切なものでした。

このミサトの最期ののシーンから、きっと多くの人は宮沢賢治の「グスコーブドリの伝記」を思い起こすことでしょう。

赤城リツコをはじめとするヴンダーの乗組員全員を艦から退避させ、ヴンダーもろとも一人でマイナス宇宙のイマジナリー(巨大なレイ=リリスの瞳)に特攻をかけ、命を賭してガイウスの槍をシンジに渡します。

そして、シンジの乗る初号機のコア(魂)であるユイ(ゲンドウの妻、シンジの母)はシンジを初号機から離脱させ、背後から抱きすくめる13号機(ゲンドウが搭乗している)は初号機もろともガイウスの槍で串刺しにされます。

ガイウスの槍は、その後次々に残されたエヴァンゲリオンを串刺しにしていく。

それによってゲンドウの人類補完計画は潰え、ゲンドウの野望は頓挫したかに見えますが、ゲンドウの真の目的は愛する妻のユイと一体化することだったので、図らずもそれは成就した、ということでしょう。

さて、結構謎の存在であった真希波・マリ・イラストリアスについても、シンで(明確には描かれていませんが)かなりの存在感を以て描かれています。

冬月が持っていた写真(これは、Qで冬月からシンジに示されています)から、ゲンドウやユイとともに冬月の教え子だった関係性が見て取れ、冬月先生、ゲンドウ君、ユイさんと呼んでいた背景もわかりました。

写真には生まれたばかりのシンジも映っており、マリがシンジを何くれとなくサポートする根拠もわかります。

冬月が、彼女のことを「イスカリオテのマリア」と呼んだことも象徴的です。

イスカリオテといえば、恐らく誰しもがユダを思い起こすものと思われ、冬月・ゲンドウ・ユイがもくろんだ「神殺し」の人類補完計画を、シンジに与することで阻止したことから、つまり「裏切り者」であり、またイエスの最期と復活を見守るマグダラのマリアでもあった。

最終的に人間をはじめ多くの生命を復活させる役割を担ったシンジを、彼女が最後まで見守り「必ず迎えに行くから待っていて」と力強い言葉をかける背景もこのあたりにあるのでしょうか(ラストシーンも象徴的)。

などと、書けば書くほど散発的でまとまりを欠いてしまいそうですので、このあたりでやめておきます。

この作品を観て、一番心に響いたのは、庵野監督の誠実さでした。

先にも触れた通り、旧劇場版で一応の決着を描いたものの、庵野監督はそれを良しとは決してしなかった。

庵野監督はシンエヴァの脚本を2009年から書き始めていた、と聞きます。

序の公開が2007年で、破は2009年ですから、そのころから結末に向けて具体的な構想を練ってきたのでしょう。

シンジの口癖である「逃げちゃだめだ」や、最後にミサトに告げる「これは僕が落とし前をつける」という決意の言葉は、きっと庵野監督の想いを具体化してものなのだろうと感じます。

単なるロボットアニメや兵器物の枠を超え、哲学的・宗教的な世界まで内包し、稀有壮大な物語に膨張してしまった新世紀エヴァンゲリオン。

その複雑かつ拡散してしまった(かに見える)厖大な伏線を、庵野監督はでき得る限り回収しようとした。

その誠実な姿勢には満腔の賛意と尊敬の念を抱きます。

そして、それでもなお、この作品は様々な解釈の余地を残した。

観客一人一人が、様々に違った解釈をし、独自の世界観を広げることを許してくれる、アニメとしては非常に珍しい作品なのではないでしょうか。

今シーズンの一月は、ことのほか寒さが厳しかったような感覚がありますが、陽も長くなりようやく春の兆しが見えてきそうな陽気です。

連れ合いが旅立ってから4年が過ぎました。

連れ合いが生前かわいがっていた長寿梅の花が咲き始め、今年はたくさんの花が咲きそうです。

昨年、私の不注意から鉢を割ってしまい、少し大きめの鉢に植え替えざるを得なくなったのですが、どうやらそれが功を奏したようで、これまでになくたくさんの花を咲かせ、なんと実まで生りました。

今年はどうだろうと、今から楽しみです。

こちらは水仙の花。

今はもう盛りを過ぎておりますが、この写真を撮った一月の初め\頃は、たくさんの花を付けてくれました。

以前、このブログでも書きましたが、これも連れ合いが大切にしていたもので、連れ合いの生前には花を付けなかったのに、一昨年の12月に初めて花を咲かせ、今年はさらに多くの花を付けてくれています。

これはシクラメンです。

三年前、弔事のお返しに頂いたものですが、この三年間、毎年きちんと花を咲かせてくれています。

花が大好きだった連れ合いは、ベランダの植木鉢やプランターをこまめに手入れしていたもので、私はミニトマトとかバジルのような、食せる植物ばかりに関心がいっていて花の類は完全に任せきりでした。

連れ合いが亡くなってから、花の世話もするようになったのですが、こうして元気に花をつけてくれると、やはり嬉しいものですね。

こうした鉢植えやプランターあるいは生け花などは別として、大地に生育する植物は、自身の根を取り巻く無数の植物性微生物・細菌などによって地球全域にわたる相互の巨大なネットワークで補完されている、という説があるそうです。

つまり、自分の家の庭や畑にある草や樹木は、地球の裏側など隔絶されていると思われる場所に生育する植物たちとつながっているということ。

あまりに壮大な話でちょっと眩暈もしますが、私は非常に納得してしまいました。

いわば植物は、地球という大きな存在(ある種の生命体)を形作る神経系や血管のようなものなのかもしれません。

植物には、私たち動物とは違った形での感情がある、という説もあります。

水を上げたり肥料を上げたりすると喜び、火を近づけたり傷つけたりすると嫌がるのだそうです。

音楽を聴かせるとご機嫌なものもいる、などと聞くと、愛着がわきかわいくなりますね。

このブログに記事を書くのにずいぶん時間が経ってしまいました。

要因の一つに、生家のリフォームの実施があります。

母が高齢のため、以前から生家のバリアフリーや耐寒対策を施す必要を感じており、私もようやく重い腰を上げたというところです。

昨年の8月から着工して、先月の終わりにようやく完了しました。

私も近い将来、そちらに居を移すつもりもあり、そうしたことを念頭に置いてレイアウトなどを調整したりしたことから、予想以上の手間がかかった次第です。

書きたい題材はたくさんあったのですが、とても文章にまとめる気力もなく、そのまま荏苒と時が過ぎてしまいました。

今回も、本音を言うときちんとまとめられるかどうか非常に心もとないのですが、冒頭に書きました花たちに感動してしまい、このことは書いておきたいと思いましたので、アップ致します。

さて、生家のリフォームにも関連するのですが、いくつかの家具を購入しなければならなくなり、ネットですとAMAZONでしか入手できないものがありました。

そこでAMAZON経由で注文したわけですが、そのついでにAMAZONプライムにお試しで加入。

二年ほど前にも一度お試し加入をしており、改めて、ということです。

理由の一つに、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」を観たかった、というものがあります。

この映画は、どうやら来月の初めにようやくDVD・BD化されるようですが、せっかくなのでこの機会に、と考えました。

それまでの序破Qは、NHKBSでも既に放送されていましたから、私としては是非とも完結編を観たい!という気持ちがあったわけです。

新世紀エヴァンゲリオンは、1995年から96年にかけて放送されたアニメで、熱狂的なファンを生み出しましたが、テレビアニメの最終回では、それまでの展開とはかけ離れた精神的葛藤が中心となり具体的な完結には程遠く、それを補完する意味で制作された「新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に」で、そうした観客の不満にこたえるための一応の結末が描かれました。

しかし、稀有壮大なまでに拡大された多くの伏線は、きちんとした回収がなされたとは言えず、これを観た観客を路頭に迷わせる結果となります。

登場人物のほとんどが死ぬか廃人化してしまうという凄惨な作品でもありますから、そもそもそれを通常のアニメ作品的な大団円に持ち込むのは無理があったのかもしれません。

庵野監督ご自身も、恐らく相当苦しんだことと思われ、どうしてもこの作品の決着をつけたいという決意を新たにしたのでしょうか。

新劇場版、序破Qそしてシン・エヴァンゲリオンは、庵野監督のそのような想いが結実した作品といえるのかもしれません。

さて、先に述べたような経緯で、今回シンエヴァンゲリヲンリピートを観たのですが、これを観たことによって、序破Qの中で感じていた疑問や戸惑いが解消された感がありました。

序破Qを再度観たのですが、なるほどそういうことだったのか、とかなりの部分納得させられたのです。

ただし、この物語の一番の肝である「人類補完計画」に関していえば、やはり私には謎が残ります。

ゼーレも冬月や碇ゲンドウも、知恵の実を食べて己の欲望のみに突っ走る不完全なリリン(第18の使途=人間)をすべて清算し、完全なる人類として再生させるという点では同じなのでしょうが、ゼーレはそれを神の子として考え、ゲンドウは神と同一のもの(つまりゲンドウがそれになる)として昇華させる、という違いがあるのでしょう。

いずれにしても、それらはセカンドインパクトやサードインパクトという地球の強制浄化の果てのものであり、人間のみならず地球上のすべての生命体が巻き添えを食って消滅するというもの。

シンジは、その人類補完計画発動のトリガーとされていたものの、最終的は他者の存在と共生を願い、ゼーレの思惑はもちろんゲンドウの願いも打ち砕きます。

そのシンジの背中を押すことで、自らを犠牲にしてしまう葛城ミサト。

旧劇場版「Air/まごころを、君に」における最期も切ないものでしたが、シンエヴァのそれはさらに壮絶かつ痛切なものでした。

このミサトの最期ののシーンから、きっと多くの人は宮沢賢治の「グスコーブドリの伝記」を思い起こすことでしょう。

赤城リツコをはじめとするヴンダーの乗組員全員を艦から退避させ、ヴンダーもろとも一人でマイナス宇宙のイマジナリー(巨大なレイ=リリスの瞳)に特攻をかけ、命を賭してガイウスの槍をシンジに渡します。

そして、シンジの乗る初号機のコア(魂)であるユイ(ゲンドウの妻、シンジの母)はシンジを初号機から離脱させ、背後から抱きすくめる13号機(ゲンドウが搭乗している)は初号機もろともガイウスの槍で串刺しにされます。

ガイウスの槍は、その後次々に残されたエヴァンゲリオンを串刺しにしていく。

それによってゲンドウの人類補完計画は潰え、ゲンドウの野望は頓挫したかに見えますが、ゲンドウの真の目的は愛する妻のユイと一体化することだったので、図らずもそれは成就した、ということでしょう。

さて、結構謎の存在であった真希波・マリ・イラストリアスについても、シンで(明確には描かれていませんが)かなりの存在感を以て描かれています。

冬月が持っていた写真(これは、Qで冬月からシンジに示されています)から、ゲンドウやユイとともに冬月の教え子だった関係性が見て取れ、冬月先生、ゲンドウ君、ユイさんと呼んでいた背景もわかりました。

写真には生まれたばかりのシンジも映っており、マリがシンジを何くれとなくサポートする根拠もわかります。

冬月が、彼女のことを「イスカリオテのマリア」と呼んだことも象徴的です。

イスカリオテといえば、恐らく誰しもがユダを思い起こすものと思われ、冬月・ゲンドウ・ユイがもくろんだ「神殺し」の人類補完計画を、シンジに与することで阻止したことから、つまり「裏切り者」であり、またイエスの最期と復活を見守るマグダラのマリアでもあった。

最終的に人間をはじめ多くの生命を復活させる役割を担ったシンジを、彼女が最後まで見守り「必ず迎えに行くから待っていて」と力強い言葉をかける背景もこのあたりにあるのでしょうか(ラストシーンも象徴的)。

などと、書けば書くほど散発的でまとまりを欠いてしまいそうですので、このあたりでやめておきます。

この作品を観て、一番心に響いたのは、庵野監督の誠実さでした。

先にも触れた通り、旧劇場版で一応の決着を描いたものの、庵野監督はそれを良しとは決してしなかった。

庵野監督はシンエヴァの脚本を2009年から書き始めていた、と聞きます。

序の公開が2007年で、破は2009年ですから、そのころから結末に向けて具体的な構想を練ってきたのでしょう。

シンジの口癖である「逃げちゃだめだ」や、最後にミサトに告げる「これは僕が落とし前をつける」という決意の言葉は、きっと庵野監督の想いを具体化してものなのだろうと感じます。

単なるロボットアニメや兵器物の枠を超え、哲学的・宗教的な世界まで内包し、稀有壮大な物語に膨張してしまった新世紀エヴァンゲリオン。

その複雑かつ拡散してしまった(かに見える)厖大な伏線を、庵野監督はでき得る限り回収しようとした。

その誠実な姿勢には満腔の賛意と尊敬の念を抱きます。

そして、それでもなお、この作品は様々な解釈の余地を残した。

観客一人一人が、様々に違った解釈をし、独自の世界観を広げることを許してくれる、アニメとしては非常に珍しい作品なのではないでしょうか。

体力の衰え [山登り]

金木犀の花と香りが最盛期です。

街路樹も少しずつですが色づき始め、秋の気配は濃厚という感じですね。

陽もだいぶ短くなり、その意味ではやはり寂しさも募ります。

寂しさ、というキーワードからの実感ですが、昨年の夏に腰を痛め、その流れで膝も痛めてから、まともな運動ができなくなっています。

しかも、追い打ちをかけるように、この一年のうちに二回も肋骨を痛めてしまいました。

バリエーションを含めた山登りをやってきたこともあって、肋骨の骨折などはこれまでにも何度か経験しており、診察を受けなくてもどの程度の損傷かおおむねわかったりするのですが、そのうちの一回は久方ぶりに耐えがたい痛みに襲われて、寝返りを打つことも厳しい状況でした。

今はようやく様々な痛み(腰・膝・肘・わき腹など)も和らぎつつあり、恐る恐るですが少しずつ体を動かし始めています。

しかし、一年以上のブランクはやはり厳しいものがあり、表題に書いた通り「体力の衰え」を痛感しています。

例えば懸垂。

恐れてはおりましたが、できなくなっておりさすがに愕然としました。

今は何とか7回くらいまでできるように戻しておりますが、その時のショックはかなり大きかった。

それから、立ち座り。

立った状態から手を使わず胡坐をかいたり、その状態から手を使わずに立ち上がること。

座る方は出来ましたが、胡坐をかいている状態から立つことができなくなっていたのです。

これにもかなり落胆させられました。

足腰の筋力というよりも、背筋や腹筋をはじめとした体幹の力が著しく衰えているのでしょう。

反動をつければ何とか立ち上がれるのですが、スッと立つことは出来ません。

66歳という年を考えればあまり無理をしたくはないのですが、少しずつでも筋力を取り戻していければと考えているこの頃です。

先日、重度の肺疾患を患っている昔の山仲間から、

「登れるうちに山に登りたい。簡単な山、例えば日向山くらいなら登れると思う。」

という要請があり、前向きな気持ちになっている友人の想いが嬉しく、一緒に登ることにしました。

この友人とは、30年以上前に日向八丁尾根を辿ったことがあり、そのことも念頭にあったのだと思います。

矢立石から登るのが楽なのですが、彼は尾白川渓谷駐車場からきちんと歩きたいとのこと。

その意気に感じ入り、無理をさせないようにゆっくりしたペースを保ちながら歩を進め、時間をかけて登りました。

私は久しぶりに長靴で登りましたが、やはり一番足になじみますね。

鴈河原の景色は相変わらず素晴らしいもので、友人も満足。

これで辛い治療もまた頑張れると、明るい顔で彼は微笑んでおりました。

途中でかなり苦しそうな表情もしており、そのたびに励まして共に登ったので、彼がさらに前向きな気持ちを持ってくれたことに感動して、思わず涙ぐんでしまいました。

ところで、彼に無理をさせないようにとゆっくり登ったこともあり、私はほとんど汗もかかず、背負っていった水は山頂で作ったラーメンに使っただけで済みました。

息が切れることもなく、下山後にもさして筋肉痛も出なかったこともあり、歩く力だけはまだ何とか保たれているのかなと、少しだけ安堵したところです。

そうそう、この山行で栗をたくさん拾ったので久しぶりに栗ご飯を炊きました。

鬼皮や渋皮を剥いて水にさらすなどの準備が必要なのですが、焼いてしまうとそれが要らなくなります。

皮に穴をあけてグリルで焼くと破裂をだいぶ抑えられるようです。

ささやかながら秋の味覚を楽しみました。

街路樹も少しずつですが色づき始め、秋の気配は濃厚という感じですね。

陽もだいぶ短くなり、その意味ではやはり寂しさも募ります。

寂しさ、というキーワードからの実感ですが、昨年の夏に腰を痛め、その流れで膝も痛めてから、まともな運動ができなくなっています。

しかも、追い打ちをかけるように、この一年のうちに二回も肋骨を痛めてしまいました。

バリエーションを含めた山登りをやってきたこともあって、肋骨の骨折などはこれまでにも何度か経験しており、診察を受けなくてもどの程度の損傷かおおむねわかったりするのですが、そのうちの一回は久方ぶりに耐えがたい痛みに襲われて、寝返りを打つことも厳しい状況でした。

今はようやく様々な痛み(腰・膝・肘・わき腹など)も和らぎつつあり、恐る恐るですが少しずつ体を動かし始めています。

しかし、一年以上のブランクはやはり厳しいものがあり、表題に書いた通り「体力の衰え」を痛感しています。

例えば懸垂。

恐れてはおりましたが、できなくなっておりさすがに愕然としました。

今は何とか7回くらいまでできるように戻しておりますが、その時のショックはかなり大きかった。

それから、立ち座り。

立った状態から手を使わず胡坐をかいたり、その状態から手を使わずに立ち上がること。

座る方は出来ましたが、胡坐をかいている状態から立つことができなくなっていたのです。

これにもかなり落胆させられました。

足腰の筋力というよりも、背筋や腹筋をはじめとした体幹の力が著しく衰えているのでしょう。

反動をつければ何とか立ち上がれるのですが、スッと立つことは出来ません。

66歳という年を考えればあまり無理をしたくはないのですが、少しずつでも筋力を取り戻していければと考えているこの頃です。

先日、重度の肺疾患を患っている昔の山仲間から、

「登れるうちに山に登りたい。簡単な山、例えば日向山くらいなら登れると思う。」

という要請があり、前向きな気持ちになっている友人の想いが嬉しく、一緒に登ることにしました。

この友人とは、30年以上前に日向八丁尾根を辿ったことがあり、そのことも念頭にあったのだと思います。

矢立石から登るのが楽なのですが、彼は尾白川渓谷駐車場からきちんと歩きたいとのこと。

その意気に感じ入り、無理をさせないようにゆっくりしたペースを保ちながら歩を進め、時間をかけて登りました。

私は久しぶりに長靴で登りましたが、やはり一番足になじみますね。

鴈河原の景色は相変わらず素晴らしいもので、友人も満足。

これで辛い治療もまた頑張れると、明るい顔で彼は微笑んでおりました。

途中でかなり苦しそうな表情もしており、そのたびに励まして共に登ったので、彼がさらに前向きな気持ちを持ってくれたことに感動して、思わず涙ぐんでしまいました。

ところで、彼に無理をさせないようにとゆっくり登ったこともあり、私はほとんど汗もかかず、背負っていった水は山頂で作ったラーメンに使っただけで済みました。

息が切れることもなく、下山後にもさして筋肉痛も出なかったこともあり、歩く力だけはまだ何とか保たれているのかなと、少しだけ安堵したところです。

そうそう、この山行で栗をたくさん拾ったので久しぶりに栗ご飯を炊きました。

鬼皮や渋皮を剥いて水にさらすなどの準備が必要なのですが、焼いてしまうとそれが要らなくなります。

皮に穴をあけてグリルで焼くと破裂をだいぶ抑えられるようです。

ささやかながら秋の味覚を楽しみました。

句読点の考え方 [日記]

9月も半ばを過ぎ、だいぶ陽が短くなってまいりました。

先日も、帰宅時に職場を出る際、既に陽が落ちていることに気づき俄かに寂しさを感じたところです。

月みれば ちぢに物こそかなしけれ わが身ひとつの秋にはあらねど

私は大江千里のこの歌が大好きで、秋を感ずるときに常に頭をよぎります。

この歌は、いうまでもなく白居易の「燕子楼中霜月夜 秋来只為一人長」によったもので、のちに鴨長明がこれを本歌として「ながむればちぢに物思ふ月にまたわが身ひとつの峰の松風」と詠んだように、秋の月に同じような想いを馳せる人は数多くいたのでしょうね。

ちょっと恥ずかしい経験ですが、15年ほど前にピアノ伴奏つきソプラノ・バリトンの二重唱で「秋の月」という曲を作ったことがあります(後に混声合唱に編曲)。

もちろん稚拙極まりない曲ではありますが私自身としては気に入っている曲の一つで、作曲した動機の一つにこの大江千里の一首があったことはいうまでもありません。

秋は食べ物もおいしく気候も過ごしやすくなりますから良い季節なのですが、やはり寂寞感は如何ともしがたく「千々に物悲しさ」を感じさせるようですね。

ところで先日このような記事を読み、考えさせられました。

中高年は知らない…若者がLINEで句読点がついた文を心底嫌悪する本当の理由

この話はかなり以前から話題になっていたので、真偽のほども含めて興味を持っていました。

一読後、なるほどなあ、というのが実感です。

LINEは、トークによる文字のやり取りのほか、画像その他ファイルの添付、音声会話・ビデオ会話もでき、ケータイのみならずPCなどでもやり取りが可能な、かなり優れたコミュニケーション・ツールであり、私も重宝に利用しております。

なんといっても、メールなどに比べてレスポンスが格段に速く、友だち毎に履歴も追えるので業務上の連絡にも使えたりします。

つまり、どこかしら、使い勝手の良いビジネスチャットツールのような扱いもしているわけです。

なぜかといえば、

という、LINEに対する彼我の位置づけの夥しい乖離にその原因があるとのこと。

うーむ、というところが私の正直な感想ですね。

子供のころから本を読んできた私などにとっては、たとえそれが電子媒体であっても、文字によってあらわされたものは「文章」だという認識が強くあります。

LINEなどのタイムラインに流れてきたものであってもその根本的な感覚は変わりません。

従って、文章であれば当然のこととして句読点は必要、と考えるわけです。

しかし、これを「会話」としてとらえることになれば、(通常、会話の場合、句読点は意識しませんから)空間を行きかう話し言葉のやり取りと同じようにその都度費消されていくのでしょう。

思えば、日本語における句読点が、現在のような形でそれなりに用いられ始めたのは、明治時代から大正・昭和にかけて口語体が確立されてきたことと軌を一にしています。

それ以前の時代で公用文や実用文を書く場合は文語文すなわち漢文をもとにした候文(●●相勤可申御坐候のような)を用いていましたし、庶民の文のやり取りでは短い言葉を段落に分けて表現していましたから、いずれにしても句読点は必要なかったものと思われます。

明治時代に入り、国民の教育ことに識字率の上昇が進んだことから、より多くの読者を確保したい小説家などが中心となって新たな筆記方式となる口語文の確立が試みられます。

樋口一葉や幸田露伴、森鴎外の初期の作品などにみられるように、基本的に明治初期の小説は文語文で書かれていたわけですけれども、夏目漱石などによって新しい文体(口語体)が生み出され彫琢されて、それが現在まで連綿と続いている。

つまり、私たちが使っている現在の口語文は、たかだか百年くらいの歴史しかないわけです。

そんな文章作法の中でも、句読点、とりわけ読点は厄介です。打ち方によって文意さえも異なってしまう。

因みに、古文、中でもかな書きを中心にした文章(源氏物語や伊勢物語や竹取物語や平家物語などなど数多)に漢字が付け加えられたり句読点が打たれているのは、後年における学者や研究者などの親切心や老婆心によるもので、原本にそのような措置は施されておりません。

それでも口語文の普及は、「達意」という実用文の最重要使命を果たすために大きく寄与しているものと思います。

私たちが文章を書く上で最も大切に考えなければならないのは、この達意ということ。

それゆえにこそ、句読点とりわけ読点の使い方には細心の注意を払わなければならないのだろうと愚考する次第です。

このようなことをつらつら考えてみると、いわゆるZ世代と称される若年層(読書からも遠ざかっている人が多いようです)が、面倒くさい実用文記述のしきたりにとらわれることを忌避して、より会話に近いやりとりをSNSなどで使う理由もわかる気がします。

尤も大人になって実社会に出れば、それだけでは済まなくなるわけですから、いつかはそうしたしきたりに従わざるを得なくなるとは思いますけれども。

先日も、帰宅時に職場を出る際、既に陽が落ちていることに気づき俄かに寂しさを感じたところです。

月みれば ちぢに物こそかなしけれ わが身ひとつの秋にはあらねど

私は大江千里のこの歌が大好きで、秋を感ずるときに常に頭をよぎります。

この歌は、いうまでもなく白居易の「燕子楼中霜月夜 秋来只為一人長」によったもので、のちに鴨長明がこれを本歌として「ながむればちぢに物思ふ月にまたわが身ひとつの峰の松風」と詠んだように、秋の月に同じような想いを馳せる人は数多くいたのでしょうね。

ちょっと恥ずかしい経験ですが、15年ほど前にピアノ伴奏つきソプラノ・バリトンの二重唱で「秋の月」という曲を作ったことがあります(後に混声合唱に編曲)。

もちろん稚拙極まりない曲ではありますが私自身としては気に入っている曲の一つで、作曲した動機の一つにこの大江千里の一首があったことはいうまでもありません。

秋は食べ物もおいしく気候も過ごしやすくなりますから良い季節なのですが、やはり寂寞感は如何ともしがたく「千々に物悲しさ」を感じさせるようですね。

ところで先日このような記事を読み、考えさせられました。

中高年は知らない…若者がLINEで句読点がついた文を心底嫌悪する本当の理由

この話はかなり以前から話題になっていたので、真偽のほども含めて興味を持っていました。

一読後、なるほどなあ、というのが実感です。

LINEは、トークによる文字のやり取りのほか、画像その他ファイルの添付、音声会話・ビデオ会話もでき、ケータイのみならずPCなどでもやり取りが可能な、かなり優れたコミュニケーション・ツールであり、私も重宝に利用しております。

なんといっても、メールなどに比べてレスポンスが格段に速く、友だち毎に履歴も追えるので業務上の連絡にも使えたりします。

つまり、どこかしら、使い勝手の良いビジネスチャットツールのような扱いもしているわけです。

若者からすれば、句読点は「大人(中高年)」が自分たちに向ける“文書”に用いられているものであり、往々にしてその内容は目的志向的で、なにより批判的なニュアンスが含まれていることが多い。だからこそ、LINEなどのメッセージアプリ上で句読点がある“文書”を目にすると、そこに自分の責任を追及されているような、いうなれば「詰問」に近いニュアンスを感じてしまい、嫌なのである。

なぜかといえば、

すなわち、若者たちにとってそれは「会話の一形態」であるのに対して、年長者たちは「簡易版メール」のような感覚を持っていて、つまり手紙やメールの延長上にある「文書送信の一形態」なのである。

という、LINEに対する彼我の位置づけの夥しい乖離にその原因があるとのこと。

うーむ、というところが私の正直な感想ですね。

子供のころから本を読んできた私などにとっては、たとえそれが電子媒体であっても、文字によってあらわされたものは「文章」だという認識が強くあります。

LINEなどのタイムラインに流れてきたものであってもその根本的な感覚は変わりません。

従って、文章であれば当然のこととして句読点は必要、と考えるわけです。

しかし、これを「会話」としてとらえることになれば、(通常、会話の場合、句読点は意識しませんから)空間を行きかう話し言葉のやり取りと同じようにその都度費消されていくのでしょう。

思えば、日本語における句読点が、現在のような形でそれなりに用いられ始めたのは、明治時代から大正・昭和にかけて口語体が確立されてきたことと軌を一にしています。

それ以前の時代で公用文や実用文を書く場合は文語文すなわち漢文をもとにした候文(●●相勤可申御坐候のような)を用いていましたし、庶民の文のやり取りでは短い言葉を段落に分けて表現していましたから、いずれにしても句読点は必要なかったものと思われます。

明治時代に入り、国民の教育ことに識字率の上昇が進んだことから、より多くの読者を確保したい小説家などが中心となって新たな筆記方式となる口語文の確立が試みられます。

樋口一葉や幸田露伴、森鴎外の初期の作品などにみられるように、基本的に明治初期の小説は文語文で書かれていたわけですけれども、夏目漱石などによって新しい文体(口語体)が生み出され彫琢されて、それが現在まで連綿と続いている。

つまり、私たちが使っている現在の口語文は、たかだか百年くらいの歴史しかないわけです。

そんな文章作法の中でも、句読点、とりわけ読点は厄介です。打ち方によって文意さえも異なってしまう。

因みに、古文、中でもかな書きを中心にした文章(源氏物語や伊勢物語や竹取物語や平家物語などなど数多)に漢字が付け加えられたり句読点が打たれているのは、後年における学者や研究者などの親切心や老婆心によるもので、原本にそのような措置は施されておりません。

それでも口語文の普及は、「達意」という実用文の最重要使命を果たすために大きく寄与しているものと思います。

私たちが文章を書く上で最も大切に考えなければならないのは、この達意ということ。

それゆえにこそ、句読点とりわけ読点の使い方には細心の注意を払わなければならないのだろうと愚考する次第です。

このようなことをつらつら考えてみると、いわゆるZ世代と称される若年層(読書からも遠ざかっている人が多いようです)が、面倒くさい実用文記述のしきたりにとらわれることを忌避して、より会話に近いやりとりをSNSなどで使う理由もわかる気がします。

尤も大人になって実社会に出れば、それだけでは済まなくなるわけですから、いつかはそうしたしきたりに従わざるを得なくなるとは思いますけれども。

前の10件 | -